11年連続、不登校増

全国で約50万人が義務教育をまともに受けられていません。

精神的理由で休職した教員も過去最多、学校現場も限界がきています。

保護者への負担、社会から孤立する親子

不登校の子を持つ保護者の9割以上が精神的に不安定に。

周囲の理解を得られず、4人に1人の保護者が休職・退職に追い込まれています。

核家族化、共働き家庭増、地域のつながりの希薄化。

子どもの周りにいる大人の数が急激に減ることで、子どもたちは困ったときに人にSOSを出すことが難しくなっています。

今こそ、企業の中から子育てのサポートをし、子どもが安心して育つ社会をつくりませんか?

パートナー企業募集

実は不登校の背景には、さまざまな課題が隠れています。

学校内はもちろん、夫婦関係、親子関係、親や子の発達障害・精神疾患など、家庭の中に課題が潜んでいることも。

核家族化、共働き家庭・ひとり親家庭の増加、地域の関係性の希薄化…この数十年で、子どもに関わる大人の人数と時間が大きく減少しています。

子どもたちは困っていても

周りにSOSを出せなくなり

我慢することが当たり前に。

子どもたちがSOSを出しやすい社会をつくらなければなりません。

そのためには、まず身近にいる大人に余裕があること。

つまり親へのサポート、子育ての伴走者が必要です。

私たちは、悩める親の子育てを支援し、親も子も自分らしい生き方を見つけるお手伝いをする、そんな企業文化を育むためにパートナー企業を募集します。

企業として、不登校離職防止の取組みが必要なワケ

1

20人に1人が不登校、うち6人に1人の保護者が「不登校離職」という課題に直面

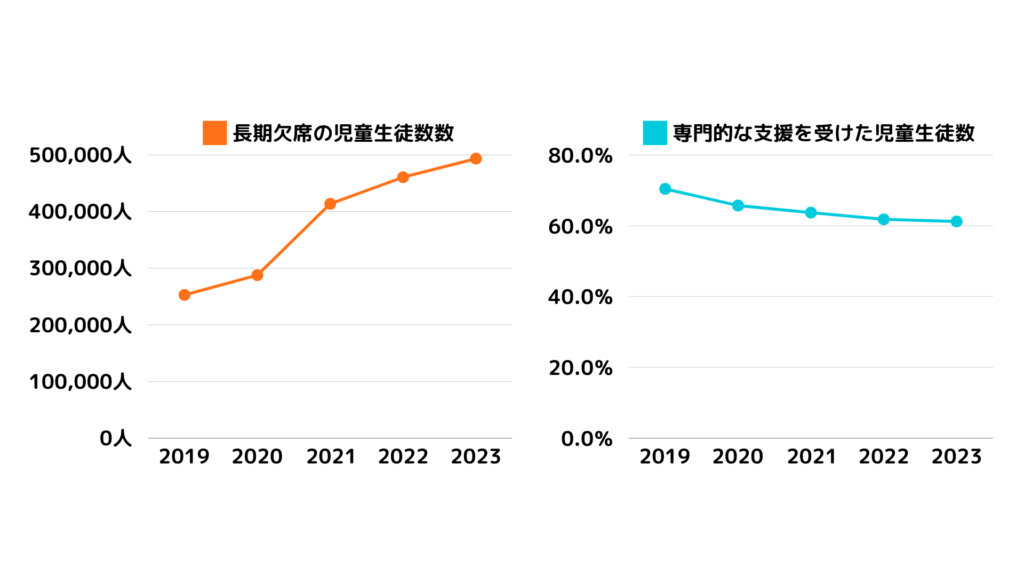

2014年から11年連続で不登校の児童生徒数は増加しています。一方で、そのうち専門的な支援を受けた児童生徒数の割合は年々減少し、6割程度となっています。

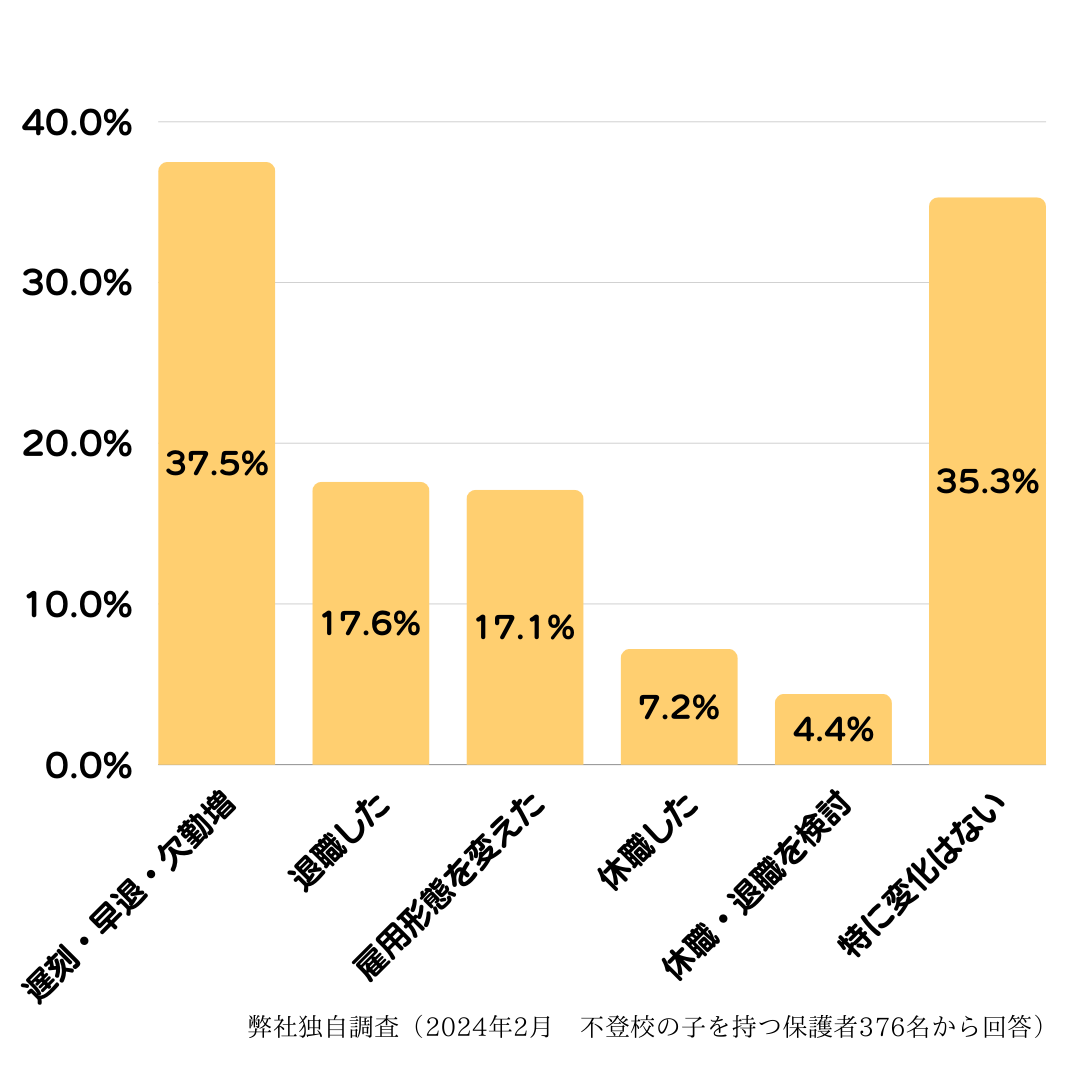

保護者にアンケートをとると、「遅刻・早退・欠勤が増えた」37.5%、「退職した」17.6%、「休職した」7.2%と結果が出ています。退職と休職を合わせると、4人に1人が離職を経験していることがわかります。これまで着目されてきませんでしたが、不登校離職という新たな社会課題が表出してきています。

2

保護者が求めているのは、大変さを理解してくれる存在です。

国としての不登校に対する解決方針は「学校復帰」ではなく「社会的自立」です。2017年には「普通教育機会確保法」という法律を施行し、「不登校は問題行動ではない」と明記、社会的自立を目標に学校外の学び場の重要性を示しました。

国の方針が変わっても、学校現場では「学校復帰が絶対」という考えが根強く残っています。片方には、学校にストレスを感じ「学校に行きたくない」と言ったり鬱症状が出たりする子ども。片方には学校復帰を急かす学校。その板挟みになり、保護者はどんどん悩み、疲弊していきます。「子どもが不登校になったのは私のせいなのではないか」そんな自責の念でいっぱいな中、周りを頼れず、孤立していくケースが後をたちません。

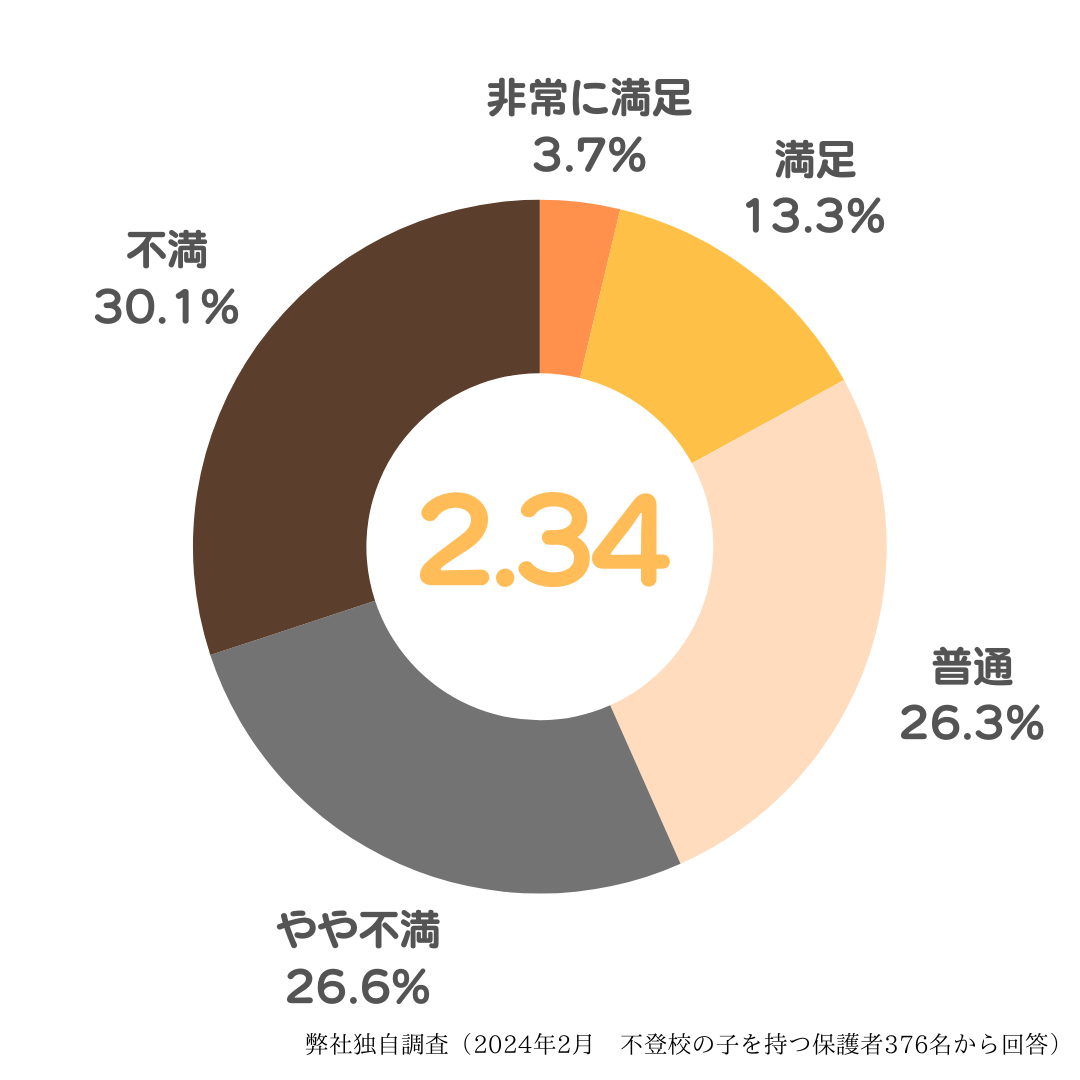

グラフは不登校の子を持つ保護者へ調査した「学校・教育委員会に相談した満足度」。5段階評価で「2.34」と厳しい結果が出ています。実際に届いた声を記します。

教育センターへも相談したかったが、申し込んでから面談まで2ヶ月かかることを知り愕然とした。面談が始まってからも、通えるのは月に1度だけ。少なくて不安だし、それで効果を感じられるのはいつになるのかと思う。結局は、自分で頼れるところを探さないと道が開けてこない。

3

社内での不登校への理解促進が不登校離職を防止します。そして親子の自立へ。

子どもの不登校をきっかけに離職した保護者へ聞いてみました。

上長はすべて男性社員で、子どもが大変になったら母親が休むべきというスタンスがとても悲しかった。社会との関係性が切れるのが嫌なので、短時間でもいいからテレワークさせてくれと懇願しても、異常な目で見られた。おそらく、子どもよりも自分のキャリアを優先するネグレクトな親に見えたのだと思う。女性の働き方改革を意識していると言っていた会社なのに、とても悲しくなり、会社への忠誠心が失われた。

子どもが不登校になり、契約通りに働けない可能性を感じたので当時の管理者に相談したところ「そういう職員はたくさんいる。それでも皆やってこれてるから大丈夫、がんばって」のような返答であった。理解してもらうのは難しいと感じがっかりした。

上記2名は子どもの不登校をきっかけに退職しています。不登校やその保護者への理解がないために、社内でも孤立し、結果仕事を辞めることを選んでいる保護者が大勢います(不登校の子を持つ保護者の5人に1人が退職)。

一方で、子どもが不登校でも仕事を続けることができた保護者に「続けられた理由」を聞くとこんな声が届きました。

子どもを家に置いて仕事をすることにも迷いがあり、辞めることも考えましたが、仕事に行くことで子どものことばかり考える生活から抜け出せました。 社会とつながり、外の空気を持って帰り、精神的にも元気でいるために、私にとって仕事は必要でした。職場の理解がなければ、初期の対応も、復帰も難しいと思います。

自身の環境や子供のことをヒアリングし状況を把握してくれて、一旦少し休むことも提案してくれた。会社の福利厚生が充実していたこともあるが、その時に関わってくれた人が理解があり、今でも感謝している。子供のことで自身の体調も崩し退職を考えたこともあったが、上司や同僚の支えがあったことにより、親子共に回復して子供の人生、親の人生がまた歩めるようになりました。周りへの感謝や、仕事への意欲もより前向きになり、あの時の時間を忘れずに前向きに歩んでいます。

社内の理解があることで、保護者も仕事を継続し、周りへの感謝の気持ちを持って、モチベーション高く仕事に打ち込めていることがわかります。社内での不登校・子育てへの理解促進が、不登校離職を防止するだけでなく、親子の安心と、会社への貢献心の向上にまでつながるのです。

私たちは企業のみなさんとともに不登校という社会課題解決に取り組んでいきたいと強く思っています。ぜひとも私たちとの連携をご検討ください。

企業様へのご提案【パートナー企業募集】

企業のみなさまとの連携の方法は大きく3つあります。年間12万円〜のご協賛をいただけるといくつかの施策を実施できます。下記3つは代表的なものです。詳細については、ぜひお問合せください。 ※企業規模や導入内容によって、料金が異なります。

A:アンケート調査•リスク評価

御社の従業員の「不登校」に関する認識や理解度をアンケートで調査します。その結果を元に、御社の実際と傾向、抱えているリスクを評価し、今後必要と考えられる環境づくりをご提案します。

B:「不登校離職防止」研修

子どもの不登校をきっかけに休職・退職する保護者は4人に1人。「不登校離職」を防止するための研修を管理職、従業員向けに実施いたします。

2024年12月に実施した「不登校離職防止公開オンラインセミナー」の際のレポートもご覧ください。 こちら

▼過去実施企業

C:個別チャット相談

不登校専門家によるチャット相談支援を行います。従業員へ配布された案内カードから公式LINEへ登録し、相談スタート。

①傾聴

②アドバイス

③支援機関とのコーディネート

を行い、親子の伴走支援をします。

相談支援チームには、公認心理士、社会福祉士など有資格者もいます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

「もっと詳しく話を聞いてみたい」

「実際に社内で起きているケースについて相談をしたい」

「研修の内容や料金のことを知りたい」

そんな企業様は、ぜひ下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

NPO法人キーデザイン

代表理事 土橋(どばし)

TEL:080-1853-6296

MAIL:npokeydesign@gmail.com

運営法人について

「おやケア」を提供するNPO法人キーデザインは2016年に設立された、不登校の親子の支援をするNPOです。不登校の子の保護者向けチャット相談窓口としては全国最大規模の「お母さんのほけんしつ」を運営し、これまで5,000を超える親子に関わってきました。

メディア掲載

| 受賞歴 | ForbesJAPAN 世界を救う100人「NEXT100」選出(2025) 栃木県経済同友会「社会貢献活動賞」(2021) |

| 新聞 | 毎日新聞、読売新聞、産経新聞、東京新聞、朝日新聞、下野新聞、デーリー東北 |

| テレビ | NHK「おはよう日本」、NHK午後LIVEニュースーン、NHK宇都宮「とちぎ630」、青森テレビ「ターニングポイント」 |

| ネットメディア | Yahoo!ニュース、東洋経済オンライン、現代ビジネス、プレジデントオンライン、NewsPicks、FNNオンライン、産経ニュースなど |

| 週刊誌など | 週刊女性 |

講演会・執筆

| 国、自治体など | 厚生労働省「ひきこもりVOICEキャラバン」、栃木県青少年育成課、栃木県子ども政策課、富山県総合教育センター、鹿沼市東部青少年育成市民会議(栃木県)、栃木県地方議会女性議員連盟 |

| 民間団体 | 一般社団法人宇都宮市医師会、朝日新聞グループ朝日エージェンシー、八戸市連合PTA、チャイルドライン栃木 |

| 執筆 | 教育新聞、不登校新聞(連載)、不登校オンライン(連載)、しんぐるまざーすふぉーらむ会報 |

2021年にはジャーナリスト堀潤様より取材していただき、その映像がYouTubeにアップされています。

不登校への理解促進が、親の安心、そして子どもの安心と自立を育みます。

私たちは子どもたち向けの支援だけでなく、保護者向けのLINE相談も運営し、2024年12月現在、全国から4,400名を超える登録があります。その相談窓口を利用する保護者からはこんな声も届いています。私たちは不登校で悩む親子を支援するプロフェッショナル集団です。

不登校を繰り返している最中に主人の転勤で引越し、兄弟のもう1人も不登校になり、母である私の心がズタズタになってしまい、子どもに感情的になってしまうこともありました。そんな中、LINE相談窓口と出会いました。長々と辛いと思う気持ちを書き、返事が来た時に私は1人ではない気持ちになれました。何ひとつ否定せずに、「頑張ってきましたね」と私の事をねぎらってもらい、涙がでました。話を聞いてもらうのがどれだけ心強く、支えになるか。不登校への知識理解がある方からの言葉は本当に救われました。

メッセージのやり取りの中から、回答して下さる方の誠実さが伝わり、とても親身に相談に乗って下さるので、ここでは何でも聞いてもらえるという安心感をすごく感じました。心に沸く様々な感情、耐え難い思いを吐き出すことで、自分自身の心が少しずつ整理され、おかげさまで落ち着きを取り戻すことが出来ました。お陰さまで親子共に、しんどい時期を乗り越えることができました。 どれだけ勇気づけられたことか…感謝の気持ちでいっぱいです!!

「もっと詳しく話を聞いてみたい」

「実際に社内で起きているケースについて相談をしたい」

「研修の内容や料金のことを知りたい」

そんな企業様は、ぜひ下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

小5の時に登校渋りがはじまり、担任・主任の不適切な対応が続きました。面談ではだだのわがままと言われ、朝の迎え登校、泣いて暴れる子どもを担いで主任の車に無理矢理乗せるなど。子どもは複雑性PTSDと診断されました。息子は中1になった今も学校へは1日も登校せず、今でも先生に追いかけられる夢を見たり、先生にされたことを思い出して泣くことがあります。