4月上旬、あるSNSの投稿が瞬く間に1,000以上の「いいね」を集めた。「はいはーい!」「ここにいますよー!」「仲間がたくさんいて、ホッとしました」など、同じ境遇にいる母親たちの声があふれた。

「普段の投稿とは違う反応の多さに驚きました」と語るのは投稿主のYさんだ。

5人きょうだいの末っ子が小5の夏休み明けから急に学校へ行かなくなり、追い詰められて孤独を感じた。

「いじめでも、友達関係のトラブルでもなく、子どもはただ『疲れた』としか言いません。『どうして?』と混乱しました。私のかける一言で、子どもが学校に行くかどうかが左右されるような気がして――その重さに押しつぶされそうでした」

苦しんでいる子どもを目の前にして、親として何が正解なのかわからない。窮地に立たされたような感覚だった。先の投稿をした当時は、子どもが不登校になって半年以上が過ぎ、多くの人に支えられて、すでに自分の気持ちは落ち着いていた。新年度のタイミングで、友人のSNSに新1年生の行き渋りに悩む投稿が流れてきた。それを目にして友人の気持ちを想像すると、いたたまれなくなった。

「つながった感覚があって嬉しかったです。一方で、『みんな大丈夫かな』と心配になりました」

Contents

不登校34万人 – でもどこにいるかわからない

文部科学省の調査結果によれば、令和5年度の全国小中学校における不登校の児童生徒数が、11年連続で過去最高の34万人を超えた。なお、この数字に行き渋りや付き添い登校、別室登校、出席扱いになるフリースクール通学などの子どもたちは反映されていない。(フリースクール通学が出席扱いになるかは学校長の判断による)

潜在層を含め不登校に悩む親は相当数いるはずなのに、リアルで出会うことは少ない。34万人とはいえ、中学生に限ればおよそ15人に1人。1クラスに2人はいる計算だ。学校内に自分の子以外で不登校の子はいるはずなのに、親同士が横でつながり合う機会はほぼない。

Yさんの呼びかけは、同じ思いを抱えていた母親たちに確かに届いた。しかし、それは同時に「なぜこれほどの数の親たちが、互いの存在すら知らずに孤独でいるのか」という問いを私たちに投げかけている。

一生懸命な母が孤立していく

兄弟ともに不登校を経験し、後の不登校に関するX(旧Twitter)の発信で2万人近くまでフォロワーを増やし続けている「不登校で変わったのは私」さんは、悲痛な思いを語る。

「最初の頃はとにかく孤独でした。ふっと気を抜くと涙が出る。車に乗ったら一人で泣いてしまうくらい情緒不安定で。本当に死ぬことを考えているくらい、思い詰めていました」

兄が小学校低学年の頃から行き渋りが始まり、そのうち完全不登校となった。程なく弟も不登校となり、兄弟ともに家にいる生活が数年間続いた。欠席が続いた初期、子どもに思わず声を荒げることもあった。

「みんな行ってるんだよ!行っていないのはあなただけだよ! 」

もともと真面目な性格で、一生懸命に家事・育児をしていた。子どもの不登校は青天の霹靂だった。車に子どもを乗せて、無理やり学校の門の前で降ろしたこともある。

「やってはダメなことは一通りやりました。このままだと子どもの人生が終わっちゃう気がして、何とかみんなと一緒のレールに乗せてあげたいと思っていました」

そんな思いとは裏腹に、子どもを学校へ行かせようとすればするほど、子どもの精神状態は悪化の一途をたどっていく。どうしたらいいかわからない。周りに不登校のお母さんがおらず、相談できる人がいない。孤独だった。子どもがこうなったのは全部自分のせいなんじゃないかと自責の念に駆られ、日に日に追い詰められた。

夫の言葉が、妻をさらに追い詰めることも

不登校の子がいる家庭では、夫婦の認識の差が母親の孤立を深める要因となる。前述のYさんも夫との価値観の違いに苦しむ。夫は子どもに対して、「世の中に出たら嫌なこともあるんだぞ」「逃げ癖が付くけど、それでもいいのか」と圧力をかけた。不登校に直面してもなお、「厳しさ」や「根性論」にしがみつこうとする父親と、日々の様子を間近で見ている母親とのあいだには深い断絶が生まれる。母親は、子どもを守るために父親とも対立せざるを得ず、ますます孤立を深めていく。

母親たちが苦しさを感じる夫の言葉には、共通するパターンが見受けられる。一つは、Yさんの夫のように「世の中の厳しさ」や「根性論」を振りかざす言葉。そしてもう一つが、「母親の育て方」に原因を求める言葉だ。「休むのはお前が『休んでいい』と言っているからだろう」「お前が甘やかすからだ」――。このように、母親の対応を責める言葉を浴びせられるケースも少なくない。

夫に限らず周囲の無理解の多くは、母親が「子どもを学校へ行かせる責任を負って当然」という前提のもとに発せられている。母親は、子どもの状態を見守る中で判断を重ねているが、その選択はしばしば批判の的となる。こうした背景には、社会がいまだに「子育ては母親の仕事」という固定観念に縛られている実態がある。

「母親がやるのが当然」という無意識

不登校対応の大半は母親に任される。小学校低学年であれば子どもだけで留守番させられず、生活につきっきりとなる。毎日のご飯作りや学校とのやり取り、スクールカウンセラーとの面談、支援先探しや送迎など、そのほとんどが母親の負担になる場合が多い。子どもの精神状態が不安定であれば、ケアに奔走する。子どもが一人で留守番できる状態になるまで、一人になれる時間はほぼない。

こうした不登校対応がなぜ母親に集中するのか。そこには、家父長制の考えに基づく家庭内の暗黙の役割分担が根底にある。「不登校=母の問題」とみなされやすい社会構造が、母親の孤立をさらに深めている。

宇都宮大学DE&I推進センターの川面充子特任助教は、「母親が当然のように子どもの全責任を負わされている背景には、根強い性別役割分担意識があります。ましてや不登校などの事象があった場合にはそれが強く出てしまいます」と指摘する。子どもが不登校になると、母親はいつのまにかすべての対応を一人で担い疲弊していく。

「不登校離職」という、もう一つの見えない痛み

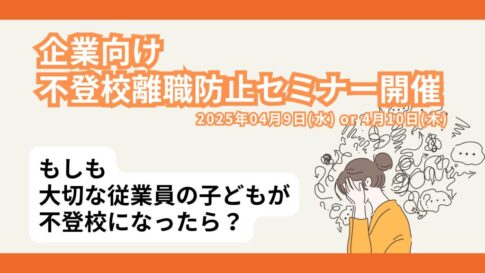

子どもの不登校をきっかけに休職・離職を余儀なくされる「不登校離職」が今、社会問題となっている。

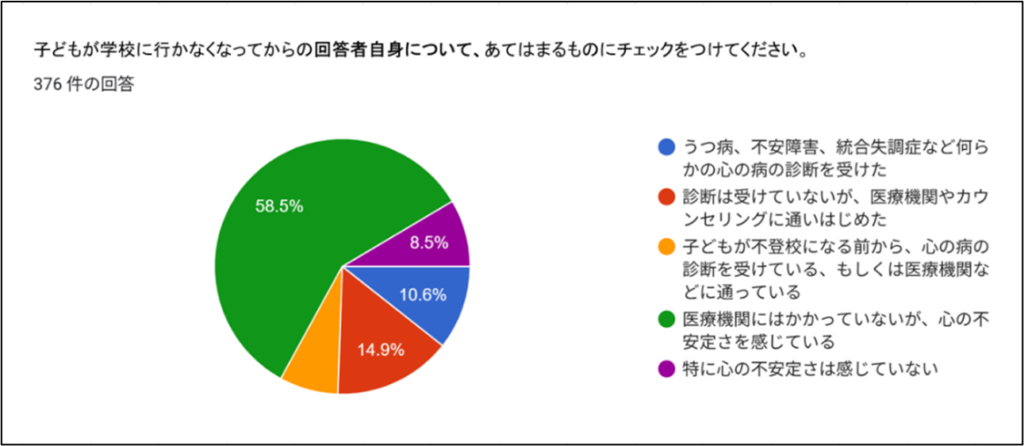

「不登校離職」という言葉をひろく社会へ打ち出したのは、不登校の子どもやその家族を支援するNPO法人キーデザイン代表理事の土橋優平氏だ。キーデザインではLINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」を開設している。全国から相談が集まり、年に1度程度、登録者へ向けてアンケートを行っている。令和6年に実施したアンケートでは4人に1人が離職や休職をしていた。

離職する理由で多く見られたのは「子どものサポートに集中するため」「子どもを一人家にいさせることが不安」などだ。

実際に離職した結果、多く聞かれたのは「普通に大人と会話したい」という声だった。不安定な子どもを常に気遣い疲弊していれば、大人同士のコミュニケーションを欲するのも当然だ。離職は職場での他愛ない雑談や人との交流をなくす。不登校の親を孤立させるには十分すぎる。

同アンケートでは、回答者の91.6%が何らかのメンタル不調に陥っていた。LINE登録者向けのアンケートであり、他に相談先がなくLINEへたどり着いた状況を鑑みても、90%を超えるのはあまりにも多い。

なぜ孤立するのか

「不登校で変わったのは私」さんも、追い詰められて死を考えるほどだった。子どもに見つからないように、車の中から市の教育相談ダイヤルに電話したことがある。藁にもすがる思いだった。ところが、「お子さんが行きたくないと言っているなら仕方ないですね」と突き放され、絶望した。

近所のお母さんに不登校を打ち明け、返ってきた言葉は「優しいね、休ませちゃうんだ」。優しいから休ませているわけではない。学校の先生からは「家の居心地が良すぎるんですよ」と言われ、甘やかしていると受け取れる言葉に心がざわついた。

こうした経験を繰り返していると、以降の相談を遠ざける。キーデザインに寄せられた声の中にも周囲の対応に好意的な意見もあったが、「親が甘やかしていると責められた」などの訴えが目立つ。

土橋氏によれば、過去に誰かに相談しても理解されず、共感されなかった経験が、相談そのものを諦めさせるという。人は相談する際、解決方法の提示や寄り添いを期待する。そういった期待を裏切られた経験から『相談したら傷つく』と学習してしまう。

「自分を守るために周りを頼らなくなるのです。孤独を感じるのは自然なこと。それは、社会が不登校の子どもたちや子育ての大変さを理解していないからです。自然と孤立してしまう今の社会を変えていく、違った仕掛けや機会が必要です」

親がひとりで抱える弊害とは

不登校の親が孤独を感じ、社会的に孤立していくと、どのような問題が生じるのか。

「ひとりで頑張ろうとすればするほど視野が狭くなります」と土橋氏は警鐘を鳴らす。

子どもが不登校になると、「自分が何とかしなければ」と気負いすぎ、子どもを過度にコントロールしようとしがちだ。例えば子どものゲーム時間を必要以上に制限したり、勉強を強要したり、家でゴロゴロする子どもに対して悪態をつくなどした結果、親子関係が悪化することがある。そういった状況で周囲を頼らず孤立してしまうと、ますます親子とも追い詰められる。周りを頼ることで得られる、自分では考え付かない子どもへの対応方法や考え方に触れる機会が無くなるからだ。

冒頭のYさんは、子どもが不登校になった際、一時孤独を感じたものの孤立はしなかった。元々所属していたコミュニティで不登校経験者が複数おり、自分から不安を打ち明け、アドバイスをもらった。一方で「不登校で変わったのは私」さんは、孤独が和らぐまで数年を要した。ただ、いずれのケースも苦しみもがきながら親自身が自ら動き、孤立が解消されていった。

情報はあっても届かない現実

苦しむ親が主体的に動かなくても、情報が届く仕組みはないのだろうか。

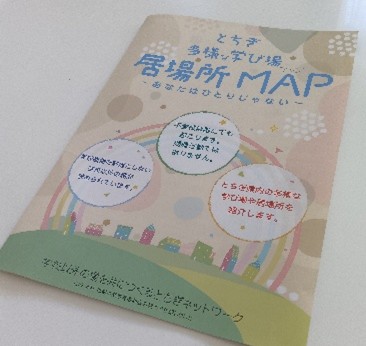

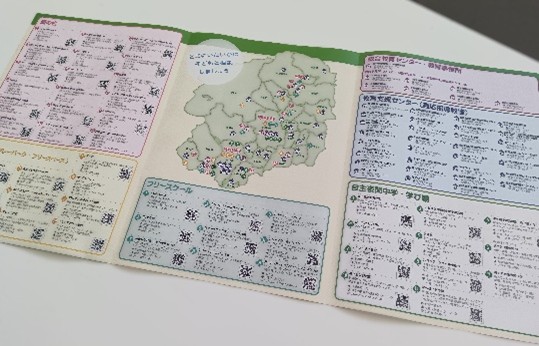

令和4年、栃木県内の不登校支援に取り組む団体と県の教育委員会が協力して、『とちぎ多様な学び場・居場所マップ』を作成した。この中には、子どもの居場所だけでなく、親の会、学びの場、相談先などがひと目で分かるようになっており、全国的にもめずらしい。不登校の子や親に情報が行き届くよう作成した。

作成に携わった、一般社団法人栃木県若年者支援機構の中野謙作代表理事に話を聞いた。

「県内各小中学校に20部ずつ配布しました。ただ学校に配るだけだと、どうしても学校の采配に頼ることになります」

校長が熱心であれば、養護教員から不登校生徒へ行き届くが、学校の棚に置かれているだけのところもあるという。対象者へ確実に行き渡る働きかけが必要な反面、もう一つ課題がある

「このマップを見ても、実際に相談に来ないケースもあります。相談するハードルをどう下げるかが課題です」

特にシングルマザーの家庭では、経済的・時間的余裕がなく支援を受けに行けないという現実がある。キーデザインが関わるシングルマザー家庭も、頼り先が身近になく、満足のいく支援が受けられないケースが多くある。

苦しみながら、手を伸ばした先に

「不登校で変わったのは私」さんが孤立を深めた頃、どこに正解を求めたらよいかわからず、本を読み漁った。自責感情に苦しみ、自分を変えるのに必死だった。相当な数の本を読んで知識を得ていく中で、周りとの比較で追い詰められている自分に気付いた。それから徐々に周りとの関係が変化し始める。

市の無料相談へ申込み、あるカウンセラーとの出会いが転機となった。相談すると、物事の捉え方を前向きに変えてくれた。そのカウンセラーの助言により夫がカウンセリングへ同行すると、夫は子どもの良さに気付き始めた。それまで子どもの行動を問題視していた夫に変化が生まれ、夫婦の認識が徐々に一致していく。すると孤独感は次第に和らいでいった。

後に自身がフルタイムで働き始め、子どもの人生と自分の人生を切り離して考えられるようになり、結果子どもも笑顔を取り戻していった。

他者とつながる、少しの勇気を

子どもの不登校で親が精神的にひっ迫している中、孤立せず支援につながるためにはどうしたらいいのか。

「不登校子育ての絶対的タブーは『ひとりで抱えること』です」と土橋氏は力を込める。他人の言葉に傷つき、自然と周りを頼れなくなる心情を慮りつつ、安心できる他者とのつながりを諦めず探してほしいという。

「子どもと同様に、親御さんにも心の休息は必要です。ただ、絶対に味方はいます。少し休憩して余裕ができたら、もう一度周りを見渡してみてほしいです」少し勇気を振り絞って、不登校の親の会やオンラインコミュニティに参加してみる。それが難しい時はSNSで呟いてみるのもいい。

「もし自分に合うところが見つからなければ、ぜひキーデザインのLINE相談でつながってください。絶対に気持ちを否定しません。お子さんについて一人でずっと悩んで抱えてこられたと思います。一緒に考えていきたいので、ぜひ頼ってください」

「母親だけ」にしない社会へ──親を孤立させない支援とは

また、周りの人たちはどのような関わり方が求められているのだろう。

「不登校で変わったのは私」さんは、学校で担任を持たない再雇用の先生からかけられた言葉に救われた。何か指導するわけでもなく、ただ、「大丈夫よ、学校行ってなくても大丈夫」と自分の不安に寄り添ってくれた時、その場で泣き崩れた。夫や学校の先生など周囲からかけられた無理解な言葉で傷ついたが、皮肉にも救われたのは他人の言葉だった。

周りが出来るのは、不登校の親に対して偏見を持たず、否定せず、少しでも理解することだ。

キーデザインでは、不登校離職防止のために企業向け講演会を積極的に実施している。周囲の無理解によって起こる、不登校の親の孤立を防止する意図もある。何気ない言葉が当事者を傷つけ孤立させ、場合によっては職場に相談もせず辞めてしまうケースもある。そうならないように、当事者から不登校に関する自己開示があった場合の対応方法も伝えている。

令和6年12月、文部科学省は全国200の自治体を対象に、不登校の子どもを持つ保護者への相談窓口の充実や情報提供の強化に取り組む自治体の募集を始めた。国も不登校の親に対する支援に着目し始めている。親の精神状態に関わらず、支援につながることができる仕組みが今、求められている。

不登校は親の責任ではない。母親だけが背負うべきものでもない。そもそも不登校は「問題行動」ではない。

支援が孤立する母親たちに届く社会を目指して──。不登校34万人の「裏側」で、あなたの隣にいる「声を上げられない母親」に、どうか耳を傾けてほしい。

「お母さんのほけんしつ」お母さんだけでなくお父さんも相談可能。また、「お母さんのほけんしつ」のYOUTUBEチャンネルも開設しているので、子どもの不登校に悩む方はぜひ見てほしい。

筆者:もか(ニックネーム)

娘の不登校を機に母親として感じた孤独や葛藤を言葉にし始める。国家資格キャリアコンサルタントとしての視点を生かしつつ、不登校や母親の生きづらさなどの社会課題をテーマに執筆・発信している。

もかさんのほかの記事を読みたい方はこちら

おーい、34万人の不登校の子どもたちのママー。どこにいますかー?